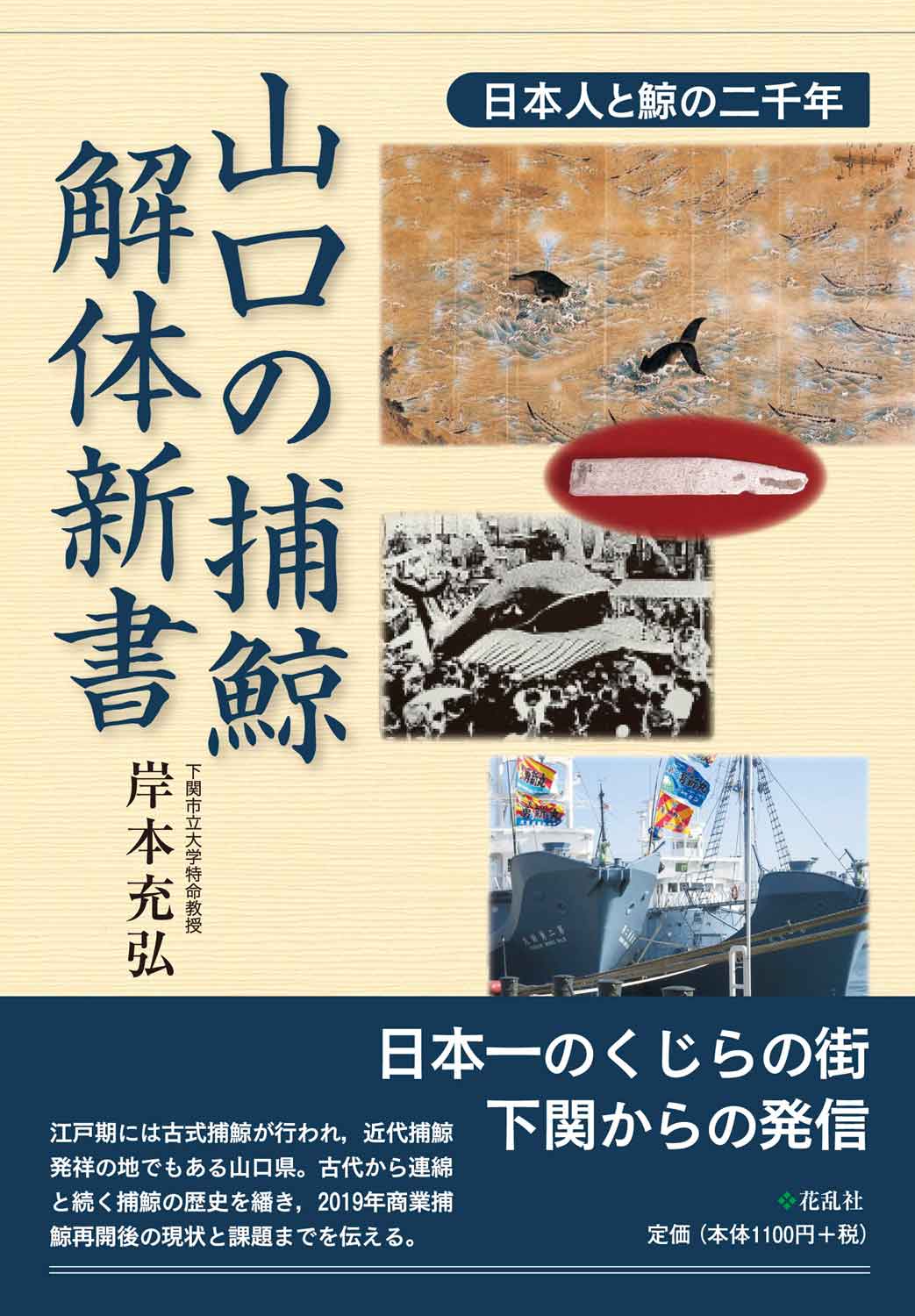

『山口の捕鯨・解体新書:日本人と鯨の二千年』岸本充弘 著

■本体1100円+税/A5判/64頁/並製

■本体1100円+税/A5判/64頁/並製

■ISBN978-4-910038-69-8 C0021

■2022.12刊

■書評・紹介:「みなと新聞」2022.12.14「山口新聞」2023.1.5 「中國新聞」1.15

「毎日新聞」下関 3.8「みなと新聞」2024.1.31→こちら

■著書:『戦前期南氷洋捕鯨の航跡:マルハ創業者中部家資料から』

日本海、響灘、瀬戸内海と三方を海に囲まれた山口県は、江戸期には古式捕鯨が行われ、また明治以降の近代捕鯨発祥の地でもある。

古代から連綿と続く捕鯨の歴史を繙き、2019年商業捕鯨再開後の現状と課題までを伝える。くじらの街・下関からの発信。

*「中国新聞」2021年1月〜2022年1月連載収録。

目次

プロローグ:伝統の食・産業の足跡を探る

【古代】遺跡から出土したクジラの骨

【古代−近世】古式捕鯨の技術の確立

【近世】長州藩鯨組/江戸の流通拠点、商都下関/幕末、西洋船が日本近海へ、古式捕鯨の衰退

【近代・明治】明治維新、難航する近代式への移行/若き岡十郎が興した日本遠洋漁業/

日露戦争を契機に、捕鯨会社が乱立/明治末創業、日本水産の源流

【近代・昭和】昭和九年、日本捕鯨が未知の海・南氷洋へ/林兼商店、捕鯨事業に参入/

南氷洋漁場日誌から 上・中・下

【現代・昭和】戦後、食糧難解消のため小笠原海域へ/大洋漁業が南氷洋捕鯨を再開/

炭鉱・港湾労働者たちを支えた塩鯨/国内有数の“クジラの街”下関の繁栄/

「商業捕鯨一時停止」勧告案の衝撃/国際捕鯨取締条約に則り、調査捕鯨の実施へ

“クジラの街”再び、官民挙げてブランド化推進

【現代・平成】IWC下関会議を開催

【現代・平成−令和】日本の改革案否決、IWCを脱退

【現代・令和】下関を捕鯨船団の母港に、夢への一歩

エピローグ:「中国新聞」連載追記・その後

「プロローグ:伝統の食・産業の足跡を探る」より

海洋水産国家の日本では、豊富な海の幸が人々の生活や文化、産業に欠かせない。特にクジラは貴重なタンパク源、灯火用の燃料や工業原料、外貨獲得の手段として、捨てるところが無いほど利用し尽くされてきた。

捕鯨は人力による捕獲法から、銃砲などでの近代的な方法へと、時代を経て進化した。大量捕獲するため、世界各国が大洋へと乗りだす契機にもなり、クジラの捕獲競争に発展した。それが鯨類資源の減少を招いた。

各国が捕鯨から撤退する中、日本も一九八七年から商業捕鯨の一時停止に追い込まれた。それでもその後、クジラを水産資源として持続的に利用するというスタンスは貫いてきた。南極海と北西太平洋での調査捕鯨である。

資源量が回復しているという科学的データを蓄積して、国際捕鯨委員会(IWC)年次会合などで示し、商業捕鯨再開を訴えた。

だが、捕鯨問題は、賛成派と反対派の対立ばかりが注目され、資源保護と活用という本質的な議論は平行線のままで、人々の関心も次第に薄れつつあった。

ところが二〇一八年、日本政府は急転直下、商業捕鯨の再開へと方針転換した。ブラジルで開催された第六十七回IWC会合後、当時の菅義偉官房長官が、二〇一九年六月末にIWCを脱退、翌七月一日から商業捕鯨を再開すると発表した。

商業捕鯨時代の拠点だった下関市では今、国内唯一の沖合商業捕鯨基地となったことを機に「日本一のくじらの街」を目指している。水産都市としてにぎわい再びとの声は日増しに高まる。

日本海、響灘、瀬戸内海と三方を海に囲まれた山口県。クジラの通り道であった日本海側を中心に、捕鯨が連綿と続けられてきた。骨に代表される古代からの鯨肉利用の痕跡、江戸期に各浦に創設された鯨組による組織的な古式捕鯨(長州捕鯨)、明治期に入り日本初の近代式(ノルウェー式)捕鯨会社の創立などが示している。

そうした歴史とともに、地元に残る鯨食の継承も地元が誇る伝統文化だ。今後、さらに地域資源として期待されるだろう。

クジラや捕鯨が注目を集める今、地域、食、産業、文化にどのように関わり、恵みと繁栄をもたらしてきたのかを検証したい。同時に商業捕鯨の再開を、地域振興につなげる方法も、読者とともに考えていきたいと思う。

【編者紹介】岸本充弘(きしもと・みつひろ)

下関市立大学経済学部特命教授。

1965年,下関市生まれ。北九州市立大学大学院社会システム研究科博士後期課程修了。1991年に下関市職員となり,IWC推進室,下関くじら文化振興室などを経て,2022年春から現職。著書に『関門鯨産業文化史』(海鳥社,2006年),『下関から見た福岡・博多の鯨産業文化史』(同,2011年),編書に『戦前期南氷洋捕鯨の航跡─マルハ創業者・中部家資料から』(花乱社,2020年)など。